Троицкая мануфактура Барановых

Бывшая Троицко-Александровская мануфактура, принадлежавшая "Товариществу мануфактур Барановых".Родоначальником этой славной династии купцов-мануфактуристов был крепостной крестьянин Тихон Петрович Баранов, имевший небольшую торговлю в городе Александров, который назывался тогда дворцовой Новоалександровской слободой. Его дело продолжил родившийся в 1743 году сын, Николай Тихонович Баранов, вышедший в 3-ю гильдию купечества. Внук, купец третьей гильдии Федор Николаевич Баранов, купил у города Александрова участок земли и построил на нем дом, устроив при доме небольшую красильню для крашения пряжи и холстины в синий, "кубовый цвет", а затем и небольшую фабрику для тканья платков и холстинки. В 1834 году Федор Николаевич построил в Александрове фабрику для окрашивания пряжи в красный, так называемый "адрианопольский" цвет.

Сын Федора Николаевича Иван Федорович (13.10.1807-08.08.1848) расширил торговые дела отца и деда и в 1845 году, купив участок земли недалеко от села Карабаново, начал строительство новой фабрики, которая была запущена в 1846 году. Фабрика занималась крашением кумачей, набивкой платков и изготовлением рубашечных ситцев, окрашенных в "адрианопольский", красный цвет.

В 1847 году Иван Федорович за хлопчатобумажные изделия, выставленные на петербургской выставке, получил право изображения на документах Государственного герба, тем самым подтверждалось высочайшее качество тканей, производимых в уездном Александрове.

Иван Федорович обдумывал и изыскивал средства, как упростить и сделать дешевле сам процесс крашения. Из собственных опытов и наблюдений он сделал вывод, что выписываемый из Франции и Голландии по весьма дорогой цене крап можно заменить мареною, растущей в изобилии в Закавказских владениях России. Спустя некоторое время И.Ф. Баранов взял в аренду многие земли около Дербента для разведения марены. Марена, смолотая и приготовленная по способу Баранова, давала больше красящего вещества и лучшего качества, чем иностранный крап. Его также долго занимала мысль, чем бы заменить бычью кровь, употребляемую для оживления цвета окрашенной пряжи. Бычья кровь быстро портилась, становилась непригодной к применению на производстве, могла быть вредна для здоровья. Иван Федорович после многочисленных опытов заменяет ее совершенно безвредным веществом – пшеничными отрубями. За усердие и успехи в торговле и мануфактурном производстве И.Ф. Баранов удостоился высочайшего внимания и был отмечен наградами. Он имел 3 золотые медали с надписью "За полезное". В 1862 году Барановские ткани были удостоены медали на выставке в Лондоне.

После кончины Ивана Федоровича дело возглавила его жена – Александра Асафовна Баранова, руководившая предприятием последующие 15 лет. При ней число зданий красильни увеличивается с двух до пятнадцати. Она происходила из известного купеческого рода Зиминых. Ее попечение о фабриках продолжалось вплоть до 1863 года. После смерти матери между братьями Барановыми произошел раздел имущества. Старшему брату Николаю досталась александровская фабрика деда, карабановскую мануфактуру поделили братья Александр и Асаф Ивановичи. В том же году они основали торговый дом "А. и А.И. Барановы". С этого времени начинается быстрое развитие Троицко-Александровской мануфактуры. Братья пригласили из Москвы в Карабаново геологов. Геологи обследовали все окрестные сельца и у деревни Коровино нашли отличную глину для изготовления кирпича. Вскоре там был построен кирпичный завод и все здания мануфактуры были заменены на кирпичные. В 1865 был построен прядильно-ткацкий корпус. На мануфактуре началась механизация труда. В 1866 году была поставлена первая печатная машина, в 1869 поставлен механический двигатель на присолильных и грунтовальных машинах, в 1870 переделали красильные коробки на паровые. В 1874 году провели опыты по окрашиванию ткани искусственным ализарином. В 1875 заменили промывку на машинную, в 1881 построили новую водокачку и пожарный водопровод. Продолжались совершенствоваться технологии. Вводились новые, более стойкие красители, введен щелочной метод вытравливания набивных ситцев. В 1871 году Карабаново с Александровом связала железнодорожная колея.

В 1874 году было учреждено предприятие под названием "Товарищество на паях мануфактур А. и А.И. Барановых". Асаф Иванович стал одним из директоров правления. Испросив разрешения у Владимирского губернского управления, в 1874 году на свои личные средства он приступил к строительству красильно-набивного заведения близ деревни Струнино Александровского уезда. В 1876 году на средства братьев Барановых была заложена, а через четыре года освящена в Карабаново церковь. Асаф Иванович Баранов был удостоен звания мануфактур-советника и почетной степени инженера-технолога. В 1878 году было образовано акционерное общество "Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова". При фабрике был возведен каменный 4-х этажный корпус казарм для рабочих, построены новые амбулатория и больница на 50 коек. Всего на фабрике работает около 2700 человек, а число проживающих доходит до 7500 человек. Для работников и их семей проживание в общежитиях бесплатное. Рядом устроены кухни и прачечные. Туалеты с очисткой стоков, а не выгребные ямы. Лечение в местной больнице бесплатное. Фабрика работает в две смены по 9 часов в сутки, 6 дней в неделю и 275 дней в год. Средний зароботок ткача 66 копеек в день, прядильщика от 80 копеек до 1 рубля в день.

На средства товарищества также построена школа на 400 учащихся, курс для учеников - 4 года. При школе библиотека на 300 томов. Содержится за счёт средств товарищества. Также построена богадельня для бывших рабочих. Из отчислений от прибылей образован капитал для финансирования пенсий и пособий бывшим рабочим, служащим фабрики и их семьям. Таким образом предприятие подошло к рубежу веков и революции огромным комбинатом с прекрасными цехами, собственно железнодорожной веткой, передовым оборудованием, огромным оборотом, высочайшим качеством и прекрасной инфраструктурой. На этом славная часть существования и закончилась.

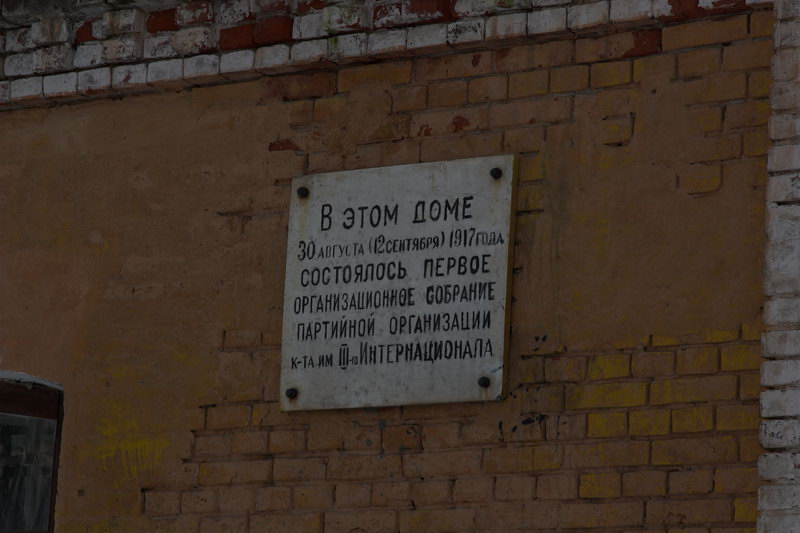

В 1922 году Карабановская фабрика получила, на основании распоряжения Главтекстиля, новое название - фабрика имени III Интернационала. В 1928-1930 годы - Карабановская фабрика имени III Интернационала Государственного Владимирского треста хлопчатобумажных фабрик. 1931-1937 годы - Карабановский комбинат имени III Интернационала Александровского Государственного хлопчатобумажного треста Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР. 1938-1943 годы - Карабановский комбинат имени III Интернационала 1-го Главного управления хлопчатобумажной промышленности Ивановской области Народного Комиссариата текстильной промышленности СССР. Октябрь 1944-1945 годов - Карабановский хлопчатобумажный комбинат имени III Интернационала Главного управления хлопчатобумажной промышленности Владимирской области Народного Комиссариата текстильной промышленности СССР.

В 1990-е годы предприятие также несколько раз переименовывалось: "Карабановская текстильная мануфактура", "Карат Плюс", "Карабановский текстиль". В 2003 году "Карабановский текстиль" прекратил свое существование. В этот день 496 работников предприятия официально уведомили о том, что они больше не нужны текстильной промышленности. Уведомили не на собрании, без объяснений и извинений, без выплаты зарплаты, не говоря уже о выходных пособиях.

Я не был на территории бывшей мануфактуры и не знаю, что там сейчас происходит, но и снаружи всё в общем то понятно. Фабрика стоит в руинах. Развал полный и на это просто жалко смотреть. То что было не просто огромной фабрикой с гигантским оборотом, а и "произведением искусства", в том его смысле, что и строения и их начинка радовала глаз, превратилось в ничто. На другой стороне дороги до сих пор стоят дома, бывшие по всей видимости теми самыми казармами для рабочих и больницей. Они красивые до сих пор. Но что с ними стало... И что стало с теми людми, которые живут там... Я был в шоке от увиденного. В домах, на заднем дворе практически нет стекол. Они заменены картонками и старым трятьём. Мусор бросают в окна, когда я подошёл на его груде сидело штук двадцать котов, которых я пытался заснять, но к тому моменту как достал фотоаппарат большая часть разбежалась.. Во всех отношениях печальное зрелище.

Административный корпус (Первомайская площадь)

Корпус ткацкой фабрики 1 (Первомайская площадь)

Корпус ткацкой фабрики 2 (Первомайская площадь)

Корпус ткацкой фабрики 3

Корпус ткацкой фабрики 4

Фабрика ткацкая

Общежитие (возможно школа) 1

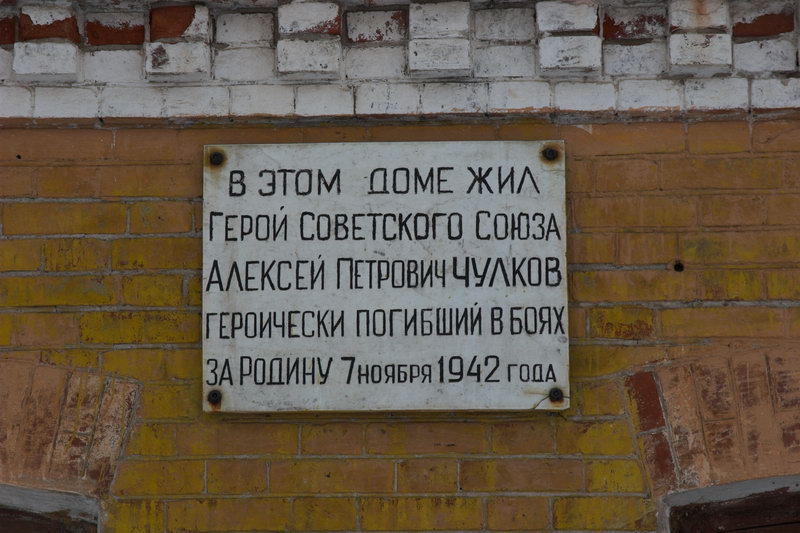

Общежитие 2 (Чулкова улица)

Общежитие 3 (Карпова улица, 3)

Дом (Карпова улица, 2)

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы (Луначарского улица)

Клуб (Вокзальная улица, 1)

Дом (Иванова улица, 1)

Лавка (Иванова улица)

Дом (Луначарского улица, 4)

Дом (Первомайская улица, 6)

Дом (Первомайская улица, 9)

Дом (Торговая улица, 5)

Дом (Торговая улица, 7)