Монастырь Нилова пустынь

В 1515 году на берегу реки Черемхи, в тверских землях, поселился отшельник - инок по имени Нил. Он питался травой, отгонял бесов, подвергался нападкам людей. В течение 13 лет вел Нил уединенную жизнь. Постепенно стала расти молва о святом отшельнике. Вскоре Нил поселился на одном из необитаемых островов на озере Селигер, в очень красивом месте, у подножия горы. Там он выкопал пещеру, устроил келью и часовню.27 лет провел преподобный Нил на пустынном острове, непрерывно молясь за земных грешников. Когда силы покидали его, он опирался руками на вбитые в стены кельи деревянные крюки, не позволяя себе ни присесть, ни прилечь. Спал он стоя, опираясь на два костыля, также вбитых в стену. К нему за советом и наставлениями приходили многие люди. Он исцелял больных, не раз спасал рыбаков, застигнутых бурей на озере. Подобные чудеса продолжались и после смерти Нила.

В своей келье он выкопал могилу и поставил гроб - он постоянно помнил о смерти. За день до своей смерти преподобный Нил имел беседу с настоятелем Николо-Рожковского монастыря отцом Сергием и пророчествовал, что на острове будет воздвигнут монастырь.

Погребли Нила в им же заранее приготовленной могиле 7 декабря 1554 года. После кончины святого вокруг этого места стали селиться другие пустынники, и довольно скоро здесь сложился монастырь, ставший со временем одним из любимых мест паломничества российских православных. В конце того же 1554 года Герман, иеромонах Николо-Рожковского монастыря, располагавшегося на западном берегу Селигера, поставил деревянную часовню над могилой Нила и поселился на Столобном острове. В 1594 году Герман получил благословение у патриарха Иова на устроение на острове мужской обители.

Первоначально, как и повсюду на Руси, первые постройки монастыря были деревянными. Каменное же строительство началось после пожара, случившегося 27 августа 1665 года и уничтожившего практически все постройки.

При закладке нового Богоявленского собора 27 мая 1667 года были обретены мощи преподобного Нила. Второй по значимости, после мощей святого Нила, монастырской святыней была чудотворная икона преподобного, написанная в 1595 году.

Вторым настоятелем становится игумен Нектарий. Он был близок к светской власти и даже вхож к царю Михаилу Фёдоровичу. По легенде, Нектарий предсказал самодержцу рождение сына и стал его крёстным отцом. Благодаря связям настоятеля обитель расширялась и стала получать государственное содержание и привилегии, например, право отлова рыбы в озере Ильмень. Огромные средства жертвовали монастырю знатные бояре: Романовы, Милославские, Трубецкие, а впоследствии и Шереметев, Орловы, Меншиковы, Потёмкины. В 1820 г. Нилову пустынь посетил император Александр I. Уже в следующем году в монастыре развернулось активное строительство, и многие постройки той поры сохранились до наших дней, правда мало что дошло до нас в первозданном виде...

В последствии строительство продолжалось. Монастырские кельи из одноэтажных превратились в двухэтажные, появились гостиный и конный дворы, Воздвиженская церковь, фруктовый сад и липовый парк. В 1821-1833 годах был потстроен новый Богоявленский собор о проекту И.И. Шарлеманя, вместо келий появились роскошные архиерейский и братские корпуса. Проект предназначался для Исаакиевского собора в Петербурге, а осуществился здесь. Роскошный интерьер собора, включавший живопись, лепнину, позолоту, резьбу по дереву, был выполнен по проекту тверского губернского архитектора И.Ф. Львова.

После завершения строительства собора в Ниловой пустыни принялись укреплять берега острова, постепенно разрушаемые волнами. Так появились гранитные набережные. Проект гранитных набережных также был разработан И.Ф. Львовым, автором псевдоготических фасадов братских корпусов монастыря.

Особый вклад в обустройство обители внёс селижаровский мастер Фома Павлов, построивший две надвратные церкви. Одна из них, церковь преподобного Нила, была построена в 1751-1755 годах по образцу надвратной церкви Московского Донского монастыря. Надвратная церковь апостолов Петра и Павла, завершённая в 1764 году, напоминает памятники древнего Торопца. Светлицкая башня, последнее строение, возведённое на территории монастыря в 1843 году.

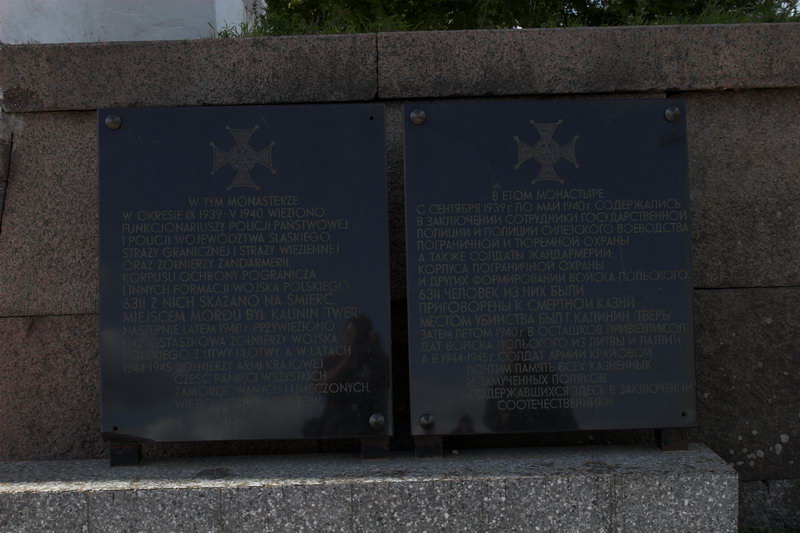

После Октябрьской революции 1917 года обитель разделила участь многих и многих монастырей. В 1919 году большевики вскрыли раку с мощами преподобного Нила Столобенского, изъяли из монастыря более 33 пудов серебра, два фунта драгоценностей. В 1927 г. монастырь был упразднён, в советское время здесь последовательно находились детская трудовая колония, лагерь для пленных поляков, из тысяч которых вживых никого не осталось, военный госпиталь, дом престарелых и база отдыха "Рассвет". В 1990 году Нилова пустынь была передана Тверской епархии. 20 декабря 1991 года, в день памяти преподобного Нила, епископом Тверским и Кашинским Виктором была совершена в Благовешенском приделе Богоявленского собора первая после стольких лет запустения Божественная литургия. В 2003 году были обретены мощи святителя Нектария. Произошло это во время раскопок в подвальном помещении Богоявленского собора, где ныне и хранятся мощи. Росписи сохранились только под самым куполом. Их уничтожали целенаправленно. В годы, когда в монастыре размещалась детская трудовая колония, для провинившихся было придумано наказание: сбить фрески на нескольких квадратныхметрах стены.

Собор в честь Богоявления

Храм в честь Воздвижения Креста Господня

Храм во имя прп. Нила Столобенского надвратный

Храм во имя свв. апп. первоверховных Петра и Павла надвратный

Фундамент Храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы с пещерой прп. Нила

Корпус архиерейский

Корпус братский

Ризница и казенная палата

Корпус настоятельский

Корпус трапезный

Корпус гостинный юго-западный

Дом странноприимный

Ворота гостиного двора

Корпус конюшенный северный

Корпус конюшенный южный

Ворота и ограда конюшенного двора

Погреб с ледником

Пекарня

Мастерские судоремонтные

Солодовня с амбаром

Амбар хлебный

Дом садовника

Комплекс фруктового сада и хозяйственных построек

Ограда фруктового сада с тремя воротами

Памятник Нилу Столобенскому

Гранитная набережная

Пристань архиерейская

Башня Светлицкая

Стены и башни ограды

Фрагменты монастырской стены

Монастырь Нилова пустынь

Долговременная огневая точка

Мемориальная доска заключённым войска польского

Озеро Селигер